재단 소식

[민들레(69호)] 제13회 함께데이 <목소리들> GV 참석후기

목소리들, 침묵을 듣고 진실을 마주하다.

- 오현정(상담전문가, 재단회원)

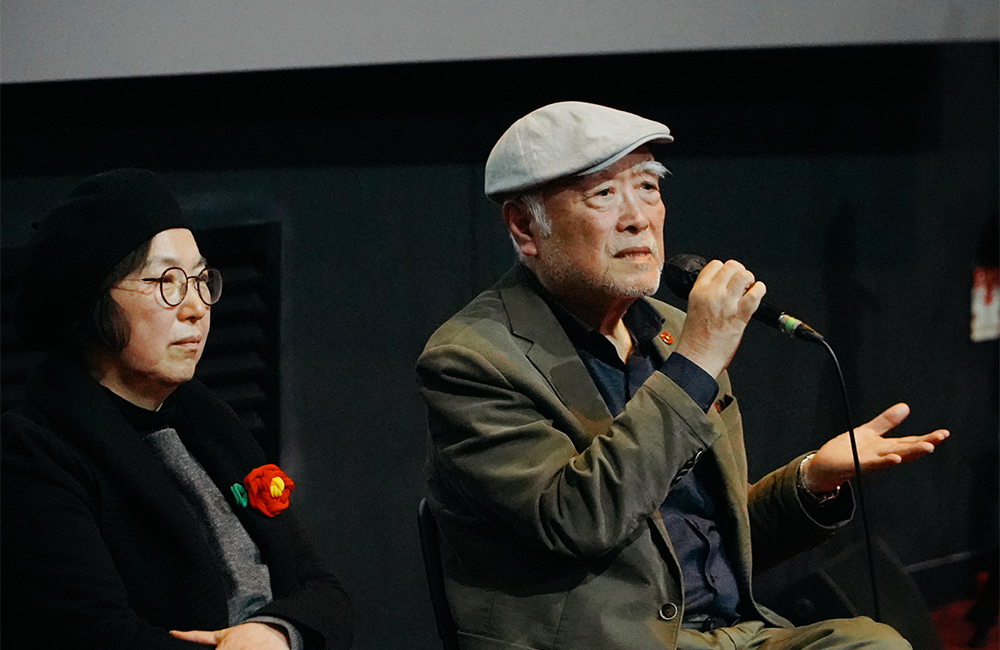

20대에 제주 4·3을 처음 알고 해마다 사월 삼일이면 짧은 기도로 추념해 왔어요. 올해는 상식과 민주주의를 지키려는 심리적 내전을 치루는 와중에 내란범 파면을 하루 앞둔 날이라 더 특별하게 다가왔습니다. 또 제주 4·3을 여성 생존자들의 삶으로 보여주는 다큐멘터리인 <목소리들>(감독 지혜원, 프로듀서 김옥영, 89분)을 시민들의 자발적인 참여로 전국 106개 극장에서 동시 상영하는 <4·3기억문화제>에 참여할 수 있어 뜻깊었어요. 특히 재단에서 마련한 현기영 작가, 허영선 시인, 김은실 교수와 함께 한 GV는 제주 4·3을 현재까지 계속되는 문제로 인식하고 공동체를 어떻게 회복하고 공존할 것인지를 고민하는 귀한 자리였어요. GV 영상이 재단 유투브에 올라와있으니 많은 분들이 보시면 좋겠어요. 이제 그 이야기를 조금 더 해볼게요.

<목소리들>은 조정희 연구자를 따라 끔찍한 기억을 안고 살아가는 고정자, 김용열, 김은순, 홍순공 네 할머니의 목소리와 침묵으로 4·3때 희생된 수많은 여성과 우리 사회가 봉인한 진실을 찾아갑니다. 영화에서 나오는 조천, 표선 등 낯익은 마을 이름에 여행길에서 본 아름다운 풍광 속 이야기들을 따라가며 심장이 쿵쿵거립니다. 비석에 또박또박 적힌 희생자 이름 사이 여성은 ~의 처, ~의 녀(딸)로 적혀있는 장면에 좀 놀랐어요. 제주 4·3을 다루고 있는 다큐인 ‘돌들이 말할 때까지’에는-재판도 없이 수형생활을 한 할머니들이 70여년 만에 재심 재판을 통해 무죄가 인정되는 여정을 다루는데- 할머니들이 스무 살 내외의 청년일 때 활동한 이야기가 나옵니다. 그렇게 청년 남녀가 함께 활동해도 활동은 남성 중심으로 기술되거나 죽은 후엔 아내나 딸, 가족 관계로만 위치짓는 현실이 무겁게 다가왔습니다.

특히 제주 표선면 토산리 달빛 사건의 유일한 생존자이자 목격자인 김은순(91) 할머니가 그날의 기억에 갇혀 고통스러워하는 모습은 트라우마가 어떻게 삶을 앗아가는지를 그대로 드러냅니다. 언니를 잃은 그날에 대한 이야기를 평생 함구할 수밖에 없는 할머니의 침묵은 피울음보다 크게 들렸어요. 그 아픔과 두려움을 짊어지고, 14세 소녀가 할머니가 되도록 살아낸 77년의 시간에도 침묵의 목소리를 듣지 못하는 우리 사회가 부끄럽고 비통했어요. 김은실 교수는 ‘여성의 목소리는 공식적인 증언이 되지 못하고, 참상이 얼마나 끔찍했는지를 드러내는 용도로만 이야기되는’ 한계를 말합니다.

<목소리들>은 그렇게 입 밖에 내기 힘들었던 여성의 피해, 성폭력을 세상 밖으로 드러냄으로써 그 아픔을 어루만지는 것처럼 느꼈어요. 야만과 학살의 시기를 살아낸 여성들의 유린된 몸과 마음, 트라우마로 인한 피해는 더 밝혀지고 이야기할 수 있어야 합니다. 치유와 회복은 진실을 인식하고 말하면서 공동체와 연결될 때 시작할 수 있기 때문입니다. 한편 여성의 피해 서사만이 아니라 주체적으로 싸운 여성 서사는 없냐는 관객의 질문에 허영선 시인은 ‘토벌대와 싸우고, 모진 고문에도 동료의 이름을 말하지 않은 여성, 물자공급을 한 여성들, 평등한 세상을 꿈꾸고, 일본에서 노동운동을 한 활동가들도 있다’고 답했어요. 그런 여성 서사를 찾아 기록하고 알리는 것도 4·3의 진실에 가깝게 다가서는 일이고 다음에는 그런 다큐를 함께 볼 수 있기를 기대합니다. 한편 5·18광주는 광주민주화운동으로 재평가되었는데 제주 4·3 사건은 역사적으로 평가되고 명명되지 못해 그 질곡의 역사가 아직도 현재 진행형으로 느껴집니다.

작년 12월 3일 계엄 이후 계엄 트라우마, 내란 불면증, 울분을 토로하는 시민들의 이야기에서 치유되지 못한 우리 사회 트라우마의 상흔을 만납니다. 12.3 계엄은 실제로 이어지진 않았지만 우리가 직간접적으로 공유하고 있는 계엄, 내란의 기억을 건들이며 집단 트라우마를 야기했습니다. 이런 상황에서 ‘가해자와 피해자가 한 마을에서 ‘말하지 않은 상태로 적대적 관계가 지속되는 현실에서 새로운 관계를 맺으려면 한국 역사문화에 기반한 이론이 필요하다는-GV 마무리에서 나눈- 이야기’는 제주를 넘어 우리 모두를 위한 길이라는 생각으로 공감이 컸습니다. 공동체 트라우마가 더 축적되거나 대물림되지 않고 적과 아, 가해와 피해를 넘어 더 나은 공동체, 평화와 연결될 수 있는 길에 대한 고민을 화두처럼 들고 돌아오는 길, 아픈 역사고 트라우마지만 함께 이야기하니 든든한 마음이 들었어요. 2025년 첫 ‘함께Day’에서는 그렇게 제주 4·3의 진실을 마주하며 공감이라는 마음의 연대를 했답니다.